Иванова Е.В. - Первое теософское общество в Смоленске: различия между версиями

(Новая страница: «{{Публикация СТМ | автор = Иванова Елена Витальевна | название = Первое теософское общест...») |

(нет различий)

|

Текущая версия на 19:16, 4 мая 2024

Опубликовано в журнале "Современная теософская мысль", 2024-1 (17)

Как известно, начало ХХ столетия в России, характеризуется расцветом культуры, проявлением новых тенденций в литературе, живописи, музыке, балете. Новая, нарождающаяся культура в значительной степени базируется на возникшем в «эпоху зорь» (А. Белый) интересе русского общества к идеалистической философии.

В течение всего Серебряного века активно развиваются идеи христианской этики, в основе которой лежит учение Владимира Соловьёва. Идеи В.И. Соловьёва были подхвачены и продолжены в трудах С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка и др. мыслителей. Религиозная философия глубоко волнует в этот период не только философов, но и писателей, художников, музыкантов, деятелей науки и культуры, многих творчески мыслящих людей. В 1901 году, через год после смерти В.И. Соловьёва, в Петербурге по инициативе Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус, В.В. Розанова и других деятелей культуры, входивших в состав редакции журнала "Новый путь", организуются "Религиозно-философские собрания". Жизнь духа противопоставляется творчески мыслящей интеллигенцией России активизировавшемуся в России этого времени грубому материализму учения Маркса.

Другой ветвью, захватившей русское общество, начала ХХ века, характеризовавшейся тягой к жизни духа, стал интерес к теософии и спиритуализму. При этом спиритуализм был более широко распространён, однако теософия захватывала более глубоко мыслящих людей. По словам американской исследовательницы истории теософического движения, в России М.Карлсон:

«Из этих двух теософия была более значима и влиятельна в философском и культурном отношении, хотя спиритизм обладал большим числом сторонников и пользовался большим вниманием прессы.

Теософия не случайно появилась в конце прошлого столетия; она была вызвана к жизни крушением надежд и неудовлетворённостью растущего числа мыслящих людей, которые чувствовали себя брошенными на произвол судьбы, не желая или будучи не в состоянии делать выбор между бесплодностью научного позитивизма и бессилием униженной церкви. Они стремились к поиску вечных истин, к утверждению достоинства человека, а находили грязные фабрики, отчуждённых рабочих, преступность, мещанство и общий упадок. Этим обделённым искателям теософия предлагала разрешение мучивших их вопросов на основе высокоорганизованного мировоззрения и строго нравственной этики».

Многие выдающиеся деятели культуры Серебряного века не были чужды теософии. В этом ряду называют, например, философа В.И. Соловьёва, общественную деятельницу и меценатку Анну Философову, поэтов Вячеслава Иванова, К. Бальмонта, А. Белого, М. Волошина, актера М. Чехова, композитора А. Скрябина, художников Н. Рериха и В. Кандинского. Теософия оставила значительный след в русском искусстве начала ХХ века.

Уже в 80-е годы девятнадцатого столетия в некоторых российских средствах массовой информации публиковались переводы из зарубежных оккультных журналов. Наиболее последовательно отдавал свои страницы таким переводам научно-популярный журнал «Ребус». Журнал был основан в Петербурге в 1883 году. «Ребус» выходил еженедельно в течение 37 лет, число подписчиков росло, в 1905 году их насчитывалось около 16 тысяч.

К 1901 году уже существовали в России первые теософские кружки; поначалу это не были общественно организованные объединения, а всего лишь нерегулярные домашние встречи нескольких сплоченных интересом к теософии и спиритуализму людей. В дальнейшем количество кружков быстро росло, они становились более организованными, и к 1914 году в С-Петербурге действовало уже более 35 оккультных кружков, имеющих свой устав и прошедших официальную регистрацию. Были кружки и в провинциальных городах, в том числе в Вязьме Смоленской губернии. Достаточно быстрый рост теософской организации в России был связан с деятельностью таких энтузиастов, как Вера Желиховская, Мария Робинович, Нина Гернет, Анна Каменская, Анна Философова. Вот как характеризует теософическую деятельность Анны Философовой М. Карлсон:

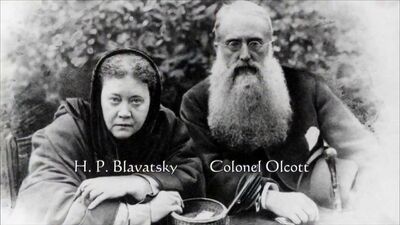

«Выдающаяся деятельница среди российских теософов, Философова поддерживала их значительными финансовыми средствами, трудилась ради этого дела, и даже в своём престижном салоне, куда часто съезжались сливки петербургского общества и интеллигенции, устраивая там дискуссии и лекции, могла распространять идеи «Тайной Доктрины». Она часто представляла Россию на различных теософских конгрессах и собраниях за рубежом. На родине в 1906 г. она была избрана руководителем делегации теософов на Конгресс спиритов. До самой смерти 17 марта 1912 г. Философова оставалась активным и видным членом РТО. В штаб-квартире Теософического Общества (Адьяр), на представительной выставке, посвященной знаменательному Дню Белого Лотоса (8 мая – день годовщины «ухода м-м Блаватской с физического плана»), портрет Философовой как «пионера движения в России» был присоединён к портретам Блаватской и Олькотта. Её вклад на благо России и, в частности, в развитие российского теософского движения был значительным».

После первой русской революции, в связи с ослаблением цензуры, стало возможным издательство в Санкт-Петербурге теософского журнала. Столичный журнал «Вестник теософии» появился 7 января 1908 года. Он оставался центральным органом Российского Теософического Общества вплоть до 1917 года.

Почти одновременно с журналом, в сентябре 1908 года, было официально зарегистрировано Российское Теософическое Общество (РТО). Вскоре возникли филиалы в Москве, Киеве, Тифлисе, Ростове-на-Дону, Калуге, а затем и в некоторых других городах.

Смоленск же занимает совершенно особое место в ряду городов, так или иначе связанных с теософским движением в России.

В нашем городе в начале XX века, также появились люди, искавшие смысл жизни в познании «через призму российского христианского мистицизма». Одни из них называли себя теософами, другие – розенкрейцерами.

Интересен тот факт, что первое теософское общество в России возникло не в Санкт-Петербурге, а в провинциальном Смоленске. Было оно при этом своеобразным, так как имело несвойственную теософическому движению сильную православную (а точнее сказать – христианскую) направленность.

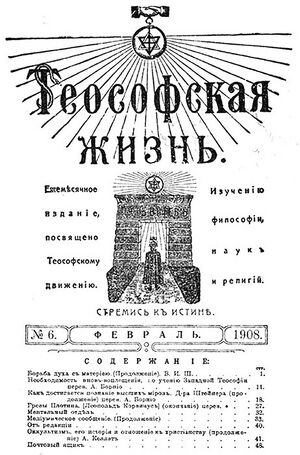

Смоленское Теософское Общество сразу же после своего основания стало выпускать свой печатный орган – журнал «Теософская жизнь». Первый номер журнала вышел в сентябре 1907 года, то есть спустя два месяца после торжественного открытия Смоленского Теософского Общества, которое состоялось 30 июня. Правила Общества были строгими. На открытии было решено членам Общества собираться еженедельно по пятницам и принимать новых членов только после трёхнедельных испытаний.

Членами-учредителями были 14 видных общественных деятелей и служащих государственных учреждений. Социальный состав – буржуазия и дворянство. Председателем общества был избран коллежский советник Владимир Иванович Штальберг. Члены правления – архимандрит отец Игнатий и подполковник Павел Адольфович Шарский. Цель общества, зафиксированная в Уставе, – образование ядра христианского братства, исследование необъяснённых законов природы и скрытых в человеке сил, установление полной власти духа над материальной природой человека. Девиз общества: «Люби ближнего, как самого себя». Главная задача – жить жизнью истинного христианина. Эмблема Теософского общества – змей, держащий во рту свой хвост, внутри которого находятся два переплетающихся треугольника (звезда Давида), заключающие в себе крест. В программу занятий общества входило чтение докладов, рефератов, лекций по философии, оккультизму, телепатии, ясновидению и организация спиритических, магнетических, телепатических сеансов при научном их освещении. На первых порах собрания теософов проходили еженедельно на квартире у В.И. Штальберга.

Смоленское теософское общество имело свой печатный орган – журнал «Теософская жизнь».[1] Церковь в то время положительно отнеслась к образованию Теософского общества, и на первом этапе активно принимала участие в его работе. Теософское общество прекратило своё существование осенью 1909 года.

Более половины материалов в первом номере «Теософской жизни» – публикации выступлений учредителей новой организации на открытии Смоленского Теософского Общества. Журнал возник как рупор новой религиозно-философской организации. Он имел подзаголовок: «Ежемесячное издание, посвященное теософскому движению, изучению философии и религии. Орган Смоленского Теософского Общества». На обложке – теософская символика и лозунг «Стремись к истине!» Журнал печатался в губернской типографии и имел подписную цену 2 рубля 50 копеек на год, 25 копеек стоил один номер. Принимал журнал и объявления – но, по большей части, связанные с пропагандой печати. Пропагандировал и столичную, и местную прессу – в том числе журнал «Смоленские епархиальные ведомости». Редакцию журнала «Теософская жизнь» составили наиболее активные члены вновь образованного в Смоленске религиозно-философского объединения – Смоленского Теософского Общества (СТО). Естественно, что первые статьи журнала посвящены этому важному событию.

Чтобы точнее понять замысел журнала, его направленность и его отличие от других издававшихся в стране теософических периодических изданий, рассмотрим подробнее состав членов-учредителей Смоленского Теософского Общества (они же сотрудники журнала) и вдохновившие их на создание журнала идеи.

Редактором-издателем журнала стал председатель правления Смоленского Теософского Общества Владимир Иванович Штальберг, проживающий, по-видимому, на Пушкинской улице, в доме 16. Во всяком случае, именно сюда рекомендует журнал адресоваться к редактору. Обратившись к «Памятной книжке Смоленской губернии на 1907 год», мы узнаём, что В.И. Штальберг в год основания Общества имел чин коллежского советника и занимал должность начальника Смоленской Почтово-телеграфной конторы.

Коллежский советник – чин шестого разряда в Табели о рангах, он соответствует воинскому званию полковника. Глава Смоленского Теософского Общества и редактор-издатель журнала «Теософская жизнь», таким образом, был чиновником довольно высокого ранга и вполне обеспеченным человеком. Он занимал соответствующую званию должность, был начальником одного из важнейших губернских ведомств – почты. В этой же «Памятной книжке Смоленской губернии на 1907 год» В.И. Штальберг означен как член правления Смоленского Глинковского музыкального кружка, из чего мы делаем вывод о его хорошей музыкальной образованности и интересе к искусству, в частности, к музыке.

Отличительной особенностью Смоленского Теософского Общества, как уже отмечалось выше, была его христианская направленность. Исключительно важным представляется тот факт, что среди энтузиастов, составивших ядро Смоленских теософов и, собственно, учредивших СТО, было церковное лицо – архимандрит отец Игнатий, настоятель Спасо-Авраамиева мужского монастыря. Упоминания имени архимандрита Игнатия в «Памятной книжке Смоленской губернии на 1907 год» свидетельствуют о его заинтересованности естественными науками и о его благочестивом сострадании к инвалидам: согласно имеющимся записям, настоятель Спасо-Авраамиева монастыря отец Игнатий занимал пост заведующего Метеорологической станцией Николаевской Главной Физической обсерватории, а также был одним из попечителей Общества слепых.

В состав членов Смоленского Теософского Общества и редакции журнала «Теософская жизнь» входил крупный военный чин – полковник Януарий Семенович Ульяновский. Я.С. Ульяновский в год образования Общества занимал должность штаб-офицера по особым поручениям Генерального Штаба Управления Тринадцатым Армейским корпусом. Эту должность он сохранил и в дальнейшем. Активное участие принимал в создании, а затем и в деятельности Общества Владимир Федорович Тилен (Фон-дер-Рааб-Тилен), он был одним из ревизоров СТО. В «Памятной книжке на 1907 год» он упомянут как статский советник, член правления Императорского Российского общества спасения на водах. Статский советник – чин пятого ранга, весьма высокий и уважаемый в России. Между тем, среди чиновников, занимающих высокие должности в Смоленске в 1907 году, В.Ф. Тилен не упомянут. Однако в «Памятной книжке на 1909 год» (стр. 53) он упомянут уже как действительный статский советник, один из директоров Губернского попечительного о тюрьмах комитета. Чин действительного статского советника принадлежит к четвертому разряду, то есть чин этот из самых высоких; его можно было получить лишь через 10 лет службы в предшествующем чине.

Ещё один ревизор – надворный советник Василий Афанасьевич Путято – в 1909 году занимал пост начальника Смоленского почтово-телеграфного округа. Надворный советник – чин седьмого класса, соответствовал военному званию подполковника. Известно также, что В.А. Путято имел специальность инженера-электрика – вероятно, новую и престижную в начале ХХ века. По-видимому, это был ещё довольно молодой человек.

Сравним известный нам состав редакции «Теософской жизни» с составом, характерным для теософических обществ в России. Данные о членах теософических обществ приведены в книге Марии Карлсон. Вот что пишет американская исследовательница:

«Подавляющее большинство членов РТО принадлежало к мелкопоместному дворянству, среднему слою гражданской службы, к военным, лицам свободных профессий, к творческой интеллигенции и другим представителям небольшого, но растущего образованного среднего класса. Теософия привлекала также членов из слоёв аристократии. К примеру: невестка Льва Николаевича Толстого – графиня Софья Николаевна Толстая, жена второго сына Толстого – Ильи, друг Анны Каменской и член Калужского отделения (умерла в Праге в 1934 г.); Варвара Пушкина, урожд. княгиня Голицына; княгиня Ада Трубецкая; князь Сергей Михайлович Волконский (1860–1937), директор Императорского Театра; княгиня Софья Владимировна Урусова, которая была первым секретарём и, позднее, президентом Московского отделения и др.

В Российском Теософическом Обществе преобладали женщины; по имеющимся данным, мужчины составляли менее трети его членов. Женщины занимали и большинство высших административных должностей. В среде российского образованного слоя, ещё очень небольшого накануне первой мировой войны, теософы составляли представительный контингент и в численном, и в материальном отношении».

Среди верхушки Смоленского Теософского Общества также преобладали люди, принадлежащие к образованному среднему классу. Однако по другим признакам состав Смоленского Теософского Общества не характерен для теософических организаций в России. Во-первых, организаторами и вдохновителями смоленских теософов являлись мужчины (в то время, как среди энтузиастов теософического движения в России почти сплошь женские имена). Во-вторых, и это самое главное, видное место среди инициаторов Смоленского Теософического Общества занимало церковное лицо – монах, архимандрит, настоятель мужского монастыря отец Игнатий. Входили в Смоленское Теософское Общество и другие деятели православной церкви. Здесь следует вспомнить, что теософическое движение в целом не одобрялось православной церковью. Именно церковь долгое время препятствовала образованию Теософского общества в столице.

«Несмотря на фактическое существование Теософского общества в России в течение нескольких лет официальная его регистрация не была возможной. Церковь не поддерживала деятельности Общества и в регистрации было отказано. После 1905 года ситуация постепенно начала меняться и в январе 1908 года в Москве состоялась встреча представителей теософских кружков, которая была подробно освещена в журнале "Ребус" (№ 3, 1908 г.)» – отмечает Е.С. Лебедева.

Смоленское Теософское Общество смело объявило о себе на год раньше, чем подобное объединение получило регистрацию в столице, именно потому, что ни в коем случае не предполагало противоречий с церковью, а, напротив, было задумано как синтез традиционно теософических устремлений с идеями широко понятого православия. В.И. Штальберг в программной статье, опубликованной во втором номере «Теософской жизни», подчеркивал христианскую основу России, при этом, даже русских сектантов он называл христианами:

«Стремление русского народа к духовной жизни выразилось, между прочим, в образовании целого ряда сект <…> Отсутствие атеистического оттенка в русском сектантстве доказывает прежде всего то, что основанием его духовной жизни должно быть обязательно учение Христа».

Теософы ХХI века упрекают Смоленское Теософское Общество в том, что, вопреки требованиям международного теософического движения (одним из принципов которого была открытость представителям различных религий), смоленские теософы опирались в своей деятельности на православие. Если внимательно проследить программные высказывания Председателя Правления СТО В.И. Штальберга, этот упрёк можно не принять. В программной статье «Сущность, цели и предстоящая деятельность Смоленского Теософского Общества» В.И. Штальберг определяет три главные цели: самосовершенствование, познание Бога, помощь ближним. Указывая на особую, российскую почву как на опору СТО в его деятельности, он полагает, что самоусовершенствования можно достичь быстрее, если «идти путём, указанным Божественным Учителем». Однако сразу вслед за этим восклицает:

«Этим я, конечно, не утверждаю, что не познавший евангельской истории не придёт к Отцу. Заповедь Господня в сердце у каждого человека записана».

В целом религиозную позицию В.И. Штальберга можно расценивать как экуменизм. Он принимает все религии, кроме атеизма и язычества – открыто заявляя при этом, что для себя предпочитает православие.

По всей вероятности, надежды смоленских теософов на поддержку их деятельности со стороны власти были связаны именно с попыткой соединить, даже более того, тесно связать теософию с христианством и, прежде всего с православием. Эта установка (в её наиболее близком к православию варианте) была заявлена самой процедурой открытия Общества.

Открытие Смоленского Теософского Общества ознаменовалось молебствием, отслуженным настоятелем Спасо-Авраамиевского монастыря отцом Игнатием совместно с соборным протодиаконом. К процедуре открытия специально была доставлена из Москвы в Смоленск икона Михаила Черниговского, объявленного покровителем Общества. Слово отца Игнатия опубликовано на первых страницах первого номера «Теософской жизни», перед публикацией выступления редактора журнала В.И. Штальберга. В обоих выступлениях подчеркивается установка на христианское милосердие. Именно утверждение милосердия и воззвание к филантропической деятельности, очень важные для теософии (как и для христианства), привлекают к изучению теософии смоленских теософов. Архимандрит Игнатий призывает к миру и согласию, к братской любви к ближнему и заключает:

«При вступлении в Общество от каждого из нас требуется священный огонь любви к ближним и общее усердие к полезным целям».

Выбранный председателем правления Смоленского Теософского Общества В.И. Штальберг в открывающем смоленскую организацию теософов выступлении указывает на её отличие от международной теософской организации, заключающееся в установке на христианство как на основу духовной жизни России. Более всего смоленские теософы опирались на православие, но не отворачивались от людей других вероисповеданий. Сразу после открытия Смоленского Теософского общества смоленские теософы отправили телеграммы императору, а также «Преосвященному Петру и главам других находящихся в Смоленске вероисповеданий», провозгласив целью «единение всех в братстве и любви».

В обращении писалось:

«Смоленское Теософическое Общество, имея целью объединение всех в братстве и любви, с верой и знанием в ту мощь, которую даёт всем людям молитва к Господу Богу, умоляет Ваше Священство о сердечных молитвах и благословениях нашему новому обществу».

Теоретиком смоленских теософов был, судя по его публикациям в журнале, В.И. Штальберг. Именно он во вступительном слове на открытии Общества выдвигает его программу. Коротко эта программа сводится к следующим пунктам:

- быть братьями ближнему;

- изучать религиозные системы, философию и науки;

- исследовать законы природы и человека;

- побеждать материализм человеческой природы в его субъективных проявлениях.

Во втором номере журнала В.И. Штальберг конкретизирует основные направления деятельности Общества:

- самосовершенствование;

- познание Бога;

- помощь ближним.

В статье «Борьба духа с материей», он даёт разъяснение, с какими проявлениями материальной природы человека надо бороться. Это сластолюбие, чревоугодие (В.И. Штальберг понимает его очень широко – как себялюбие), сребролюбие (или скупость), зависть.

Как видим, программа Общества, разрабатываемая В.И. Штальбергом, очень близка христианскому учению. Остальные члены общества не занимались созданием самостоятельных теорий. В журнале печатались переводы теоретических статей западноевропейских теософов (сделанные членами Смоленского Теософского Общества), стихи на духовные темы членов Общества, а также изредка давались короткие рассказы членов Общества о случаях из жизни, свидетельствующих о существовании мистического мира.

Поначалу церковь в лице некоторых своих Иринархов почти поддержала вновь открытое Общество. Второй номер «Теософской жизни» опубликовал большое приветственное «Слово» к смоленским теософам архимандрита Александра. Да и император поначалу отнёсся к Обществу благосклонно. Приветствовали Смоленское Теософское Общество, несмотря на его отклонения от классической теософии, и столичные собратья-теософы. Однако английские теософы отклонили просьбу смоленских теософов о вхождении в международную теософскую организацию.

Очень скоро проявилось и неблагожелательное отношение церкви. Журнал «Смоленские епархиальные ведомости» сразу же принял выжидательную и, скорее, порицающую позицию. После выхода первого номера «Теософской жизни», журнал «Смоленские епархиальные ведомости» поместил небольшую заметку о вновь открытом обществе, которую вряд ли можно назвать благожелательной:

«При чтении первой книжки издания общества представляется не совсем ясным движение, которому взялись служить члены общества: с одной стороны, общество поставило себя под покровительство «угодников» и в частности, Михаила Черниговского, начало дело молебствием и опирается на тексты учения Христа, а с другой стороны, на журнале своём ставит девиз «Стремись к истине» и задачею своею поставляет «побудить людей к сравнительному изучению религиозных систем, философии, наук». Как будто общество в Христе не видит высшей истины и в христианстве превосходнейшей религии и ищет истины и религии где-то по ту сторону христианства. Но ничего, дальнейшие нумера издания нам лучше выяснят физиономию этого общества».

Позднее, в мае 1908 года, ещё резче выразилась о Смоленском Теософском Обществе близкая к черносотенцам газета «Колокол». В отзыве этой газеты выражалось открытое возмущение тем, что некоторые монастырские чины участвовали в создании «враждебного христианству» общества. Но это была уже практически пляска на костях Смоленского Теософского Общества. За месяц до выступления «Колокола», 25 апреля 1908 года, Святой Синод, не высказываясь категорически против Общества в целом, запретил клерикальным членам Общества участвовать в нём, полагая, что теософия в любом виде чужда христианской доктрине. После выраженного церковью неодобрения Смоленское Теософское Общество потеряло не только служителей церкви, некоторые православные христиане стали отворачиваться от него. Всё же в сентябре 1908 года Смоленское Теософское Общество насчитывало 33 постоянных члена. Журнал Общества «Теософская жизнь» ещё существовал, он имел 130 годовых подписчиков, 105 экземпляров распространялось в розницу.

Председатель правления СТО В.И. Штальберг предпринял несколько попыток сохранить Смоленское Теософское Общество. Он обращался с просьбой в Синод, умоляя разрешить клерикальным служителям сотрудничать с СТО. Он переименовал Смоленское Теософское Общество в Смоленское Христианское Теософское Общество, а потом и журнал «Теософская жизнь» переименовал в «Жизнь Духа». Он убрал с обложки журнала теософскую символику. Он был готов отказаться от теософии вообще, отстаивая только духовное возрождение и братство людей. В новом виде, под названием «Жизнь Духа», журнал продолжал пропагандировать любовь к ближнему, терпимость к другим религиям и просто друг к другу. Однако в начале 1911 года Общество распалось.

Литература:

- «Теософская жизнь», 1907, № 1.

- «Теософская жизнь», 1907, № 2.

- «Теософская жизнь», 1907, № 3.

- «Теософская жизнь», 1907, № 4.

- История Российского Теософского Общества. По докладу ответственного секретаря РТО Лебедевой Е.С. на конференции, посвященной 90-летию Российского Теософского Общества // http://www.theosophy.ru/history.htm

- Карлсон М. «Нет религии выше истины: История теософического движения в России 1875-1922». Выдержки из книги (опубликовано в журнале «Дельфис», №№ 18-22) // http://www.theosophy.ru/karlson.htm

- Памятная книжка Смоленской губернии на 1907 год. – Смоленск: изд-во Смоленского губ. статистического комитета. 1906.

- Памятная книжка Смоленской губернии на 1909 год. – Смоленск: изд-во Смоленского губ. статистического комитета. 1908.

- «Смоленские епархиальные ведомости», 1907, № 19, 1-15 октября.

Независимое Теософское Смоленское Общество открылось 30 июня 1907 года, в год Красной Козы. В августе 1908 года сменили название на Смоленское Христианское Теософское общество. Это был год Земляной жёлтой обезьяны, в 1909 году – убрали символику обложки журнала и слово Теософия – год Земляного жёлтого петуха. И в 1911 году – общество распалось в год белой Металлической Свиньи. 30 июня была отслужена Литургия в честь общества на иконе Михаила Черниговского.

Членами первого российского общества были: Владимир Фёдорович Фон-дер Рааб – Тилен занимал пост действительного Статского Советника, Архимандрит Игнатий, который был настоятелем Спасо-Авраминского Монастыря, Владимир Иванович Штальберг – начальник Смоленской телеграфной конторы, коллежский советник.

В сентябре в обществе состояло 33 члена, а журнал «Теософская жизнь» 105 экземляров – распространялось в розницу.

Теософское Общество было связано со Смоленским музыкальным обществом, обществом смоленской Губернии и обществом Смоленских врачей, в 1908 году создаётся Смоленская архивная комиссия, а в 1910 году открывается отделение Московского археологического института, работает музей при городской Думе и музей Тенишевой.

Доклад составлен по материалам, взятым из интернета и рассказам теософа и астролога города Смоленска, Виталия Олеговича Бажанова.

Сноски

- ↑ В приложении к журналу можно найти 6-й выпуск этого журнала. – Ред.